La Grande Chaîne des Métiers du Livre

Partie IV - La Bibliothèque

Suite et fin de notre saga sur les Métiers du Livre, afin de mieux les comprendre, les connaître, et effacer les fantasmes et idées reçues. Voici venir la partie sans doute la plus difficile, et à la fois celle qui donne peut-être au grand public l’impression qu’il la maîtrise le mieux (ce qui est souvent faux) : celle sur les bibliothèques (ou médiathèques).

Récapitulons : on a écrit un livre (voir Partie I / L’écriture), puis on l’a édité (voir la Partie II / L’édition), publié et vendu (voir la Partie III / La Librairie), il est à présent diffusé dans la sphère publique. Mais une question se pose : est-il uniquement voué à être vendu ? N’y a-t-il pas d’autres moyens de le faire connaître, de le diffuser à différents publics ?

1/ Comment savoir si je suis bibliothécaire ?

La question traditionnelle de notre série peut ici se montrer légèrement plus retorse. C’est quoi, en fait, une bibliothèque ? Quel est son rôle, quelles sont ses missions ? Je veux préciser en préambule que c’est une question épineuse, qui soulève des discussions voire des débats dans la profession et dont je vais livrer une lecture personnelle et engagée. C’est normal, parce que la lecture publique (c’est ainsi qu’on désigne souvent l’action des bibliothèques dans la société) a un rôle éminemment politique, ce pourquoi mon article contiendra de nombreuses mentions polémiques. Je vais donc tenter de répondre en deux temps :

Dans son concept, la bibliothèque est un service de collectivisation des ressources documentaires, artistiques et intellectuelles. Le métier de bibliothécaire consiste à effectuer une sélection raisonnée et pertinente d’un certain nombre d’œuvres de l’esprit produites et publiées par la sphère éditoriale au sens large (n’incluant pas seulement les livres, donc, c’est pour cela qu’on parle parfois de “médiathèque”) parce qu’on estime que la diffusion de la culture est quelque chose de trop important pour être uniquement subordonné à un marché, avec les inégalités d’accès et les distorsions de l’offre que cela suppose.

Dans son rôle, la bibliothèque est chargée de mettre en contact tous les publics sans aucune discrimination avec ces ressources collectivisées et d’opérer une médiation (une accessibilité, une facilitation, une explicitation) entre les œuvres et les usagers. Aussi la bibliothèque participe-t-elle pleinement, comme l’Education nationale par exemple, à la formation intellectuelle des citoyens et donc au meilleur fonctionnement possible de la démocratie (je vous l’avais dit que c’était politique).

Concrètement, si je suis bibliothécaire, mon job consiste à faire découvrir aux gens toutes les facettes créatives de l’esprit humain dans un rapport non-marchand par le truchement de contenus fixés sur des supports. Il s’agit souvent de livres, mais il y a aussi la presse, les magazines, les CD et DVD, les ressources numériques, etc. Et cela peut concerner aussi bien la fiction que les sciences, l’actualité ou les ouvrages pratiques. Comme dans les autres métiers du livre, je peux me retrouver dans des situations professionnelles assez variées :

-

- Je travaille dans la bibliothèque municipale d’une ville moyenne (entre 5000 et 30 000 habitants). On est une équipe de 3 à 10 personnes, embauchées par la ville. Mon travail peut être assez différent en fonction de mon grade et de mon poste :

-

- Si je suis le/la responsable d’établissement, je suis titulaire de la Fonction Publique Territoriale, en général lauréat/e d’un concours de catégorie A (de plus en plus souvent : de catégorie B) de la filière culturelle. Je m’occupe principalement de la gestion d’effectif, de la politique documentaire (voir plus loin), et plus globalement grâce à mon expérience je forme mes collègues à tous les aspects du métiers. Je peux venir du “bas” (des catégories inférieures), mais je peux avoir fait de hautes études (khâgne/hypokhâgne, science po, ENSSIB…) et j’ai passé directement le concours A… ce qui peut occasionner parfois une certaine déconnexion avec les enjeux de terrain.

-

- Si je suis adjoint à la direction ou “chargé de collection“, c’est-à-dire responsable d’une section en particulier de la bibliothèque (adulte, jeunesse, fiction, documentaire, audiovisuel…), je suis souvent titulaire et lauréat du concours de catégorie B de la filière culturelle. J’effectue toutes les tâches inhérentes au circuit du livre (voir plus loin), mais dans la zone circonscrite de mon domaine ou ma section. C’est la situation classique des gens qui sortent de formations en Métiers du Livre ou qui ont été catégorie C quelques années avant de passer leur concours.

-

- Si je suis agent de bibliothèque, je suis davantage un “exécutant” en catégorie C et parfois contractuel (contrat court), chargé des tâches autres que intellectuelles ou décisionnaires : rangement, équipement, accueil public… de plus en plus (heureusement) on confie des domaines, des catégories ou des tâches plus variées aux agents de bibliothèque. Je peux venir de formations Métiers du Livre, mais je peux aussi avoir été recruté.e sur candidature ou reclassement en faisant valoir d’autres atouts, d’autres compétences et expériences, voire même sur complète reconversion professionnelle (un rapport minimal avec les métiers de la culture reste avantageux).

-

- Je travaille dans la bibliothèque municipale d’une ville moyenne (entre 5000 et 30 000 habitants). On est une équipe de 3 à 10 personnes, embauchées par la ville. Mon travail peut être assez différent en fonction de mon grade et de mon poste :

-

- Je travaille dans une des bibliothèques d’un gros réseau municipal d’une grande agglomération (plus de 100 000 habitants). On peut être des centaines sur le réseau entier (c’est-à-dire toutes les bibliothèques du territoire qui fonctionnent ensemble), et jusqu’à 200 rien que dans le gros établissement central. Tout ce qui a été décrit ci-dessus sur le périmètre de travail en fonction du grade est toujours valable, sauf qu’on peut retrouver davantage de catégories A, et que plus l’établissement est grand, plus ces derniers s’éloignent très franchement du travail de terrain pour se concentrer sur les tâches de gestion et les grandes orientations générales. On peut facilement se retrouver avec des catégories B responsables d’établissements modestes du réseau (c’est mon cas). Ne pas oublier également que je suis amené à travailler avec de nombreux employés non-bibliothécaires : personnel administratif ou technique, personnel d’entretien, conducteurs de navettes, responsables de la communication ou de la programmation, etc.

-

- Je travaille dans une petite bibliothèque de village (moins de 5000 habitants). Si la Mairie est généreuse, on peut être 2 ou 3 employés municipaux, mais la plupart du temps je suis seul/e dans un petit local et j’effectue l’intégralité des tâches de bibliothécaire, sans oublier que j’assure la responsabilité de l’établissement (sécurité, technique, etc.), l’administratif et la comptabilité, le dialogue avec les élu.es, le gardiennage des enfants le mercredi après-midi, et j’en passe (ça se voit que c’est du vécu ?). Dans le meilleur des cas, je peux être titulaire du concours B mais c’est loin d’être systématique.

-

- Je travaille dans une bibliothèque départementale. Cette fois-ci je suis “un pro au service des pros”. Souvent, je suis un catégorie B (territorial) en charge d’un domaine en particulier (littérature, BD, jeunesse…) pour lequel j’assure les acquisitions en nombres conséquents. Mon rôle consiste à aider, prêter des ouvrages, dépanner, former le personnel, établir des statistiques (etc.) des petites bibliothèques de mon département. Je les aide à compléter leurs fonds car elles ont des budgets modestes, et je facilite leur travail de toutes les manières possibles. Je croise régulièrement des collègues qui ne pourraient clairement pas subsister correctement sans cette aide.

-

- Je travaille dans une bibliothèque universitaire, de ce fait je ne suis pas un fonctionnaire territorial : j’appartiens à la Fonction publique d’Etat, plus précisément au ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur. Plus j’ai des responsabilités dans mon établissement, plus mon travail peut différer de celui d’un bibliothécaire municipal : je m’adresse cette fois-ci à un public spécifique, celui des étudiants et chercheurs, ce qui modifie ma manière d’effectuer des acquisitions ou de l’indexation (voir plus loin pour comprendre ces termes). Je me vautre également dans le stupre et la luxure car je suis mieux payé et j’ai davantage de congés mais purée en fait qu’est ce que j’attends pour demander un détachement enfin bref je jouis d’un certains nombre d’avantages bien mérités car j’ai passé des concours particuliers (Magasinier des bibliothèques pour les C ou BIBAS pour les B).

Comme en librairie, il y a encore plein de cas alternatifs : bibliothécaire associatif dans un hameau par exemple, bibliothécaire d’Etat pour la BNF (je fais donc énormément de catalogage et de grèves (et j’ai bien raison)), documentaliste en collège ou lycée (sur CAPES, donc concours catégorie A de l’Education Nationale), bibliothécaire d’entreprise, de musée, etc. Mais pour l’article qui vient, on va considérer qu’on est plutôt dans le cas le plus courant : bibliothécaire municipal qui travaille “sur le terrain”.

2/ Et allez, un chariot plein de livres, je vais encore devoir ranger c’est ça ?

C’est ça ! Comme en librairie, le rangement représente une part non négligeable de la journée-type d’un bibliothécaire. Mais pas dans les mêmes proportions : le flux d’entrées/sorties dans une bibliothèque n’a rien à voir avec celui d’une librairie. Le boulot est globalement moins intense et moins physique, cela dit ne commencez pas à imaginer qu’il est plan-plan, ennuyeux ou répétitif : il y a vraiment plein de choses à faire en bibliothèque, et les tâches sont plus variées qu’en librairie.

En bibliothèque, l’usage veut que l’on nous emprunte des documents (c’est la dénomination générale pour parler de tous les types de supports proposés : livres, DVD, magazines…), qui seront conservés quelques semaines, puis restitués lors d’un passage où l’usager va emprunter de nouveaux documents, et ainsi de suite, amorçant un cycle infini de prêts et de retours qui s’envole jusque dans les étoiles. Il est facile de comprendre qu’une de nos urgences, c’est de remettre en rayon à la bonne place les documents qui nous ont été rendus. Il y a en gros deux façons de faire :

-

- L’idée du rangement au préalable consiste à laisser les retours s’accumuler sur des chariots et/ou des étagères prévus à cet effet tout au long des heures d’ouverture. Le lendemain matin à la première heure, et avant l’ouverture au public*, on range tout d’un coup et on en profite pour retaper tous les rayons de la bibliothèques, pour qu’elle soit belle et donne envie. C’est une organisation surtout tenable quand on est dans un petit établissement avec une fréquentation modeste et une équipe réduite. Voire même une obligation quand on est tout seul (c’est ce que je faisais quand je tenais ma petite bibliothèque de village).

-

- Le rangement au fil de l’eau consiste à réintégrer les retours dans leurs rayonnages tout au long de la journée, y compris en ouverture publique. Souvent, on va séparer les retours en fonction de leur domaine (littérature, BD, documentaires…) et effectuer ce rangement une fois par heure ou par tranches de deux heures. Si l’effectif le permet, cela reste la meilleure solution pour maintenir la bibliothèque dans un état stable et ne pas se laisser déborder par l’afflux des restitutions.

* C’est l’occasion de rappeler que, si les heures d’ouverture au public d’une bibliothèque ne sont pas aussi larges que celles d’un commerce, ce n’est pas pour des prunes : on a du boulot interne à faire qui n’est pas compatible avec l’attention qu’on doit porter aux demandes des usagers, sans compter les accueils dont on parlera plus loin. Pour savoir si vous pouvez vous plaindre de l’amplitude horaire de votre bibliothèque municipale et écrire un courrier d’insultes à la Mairie, dites-vous qu’à la louche, dans une petite commune vous pouvez vous attendre à environ 20h d’ouverture, dans une moyenne commune à 40h et dans une grosse bibliothèque de réseau entre 45 et 60h.

On caricature souvent les bibliothécaires comme des gens stricts et rigides, qui passent leur temps à remettre les choses à leurs places exactes et ne supportent pas le bordel. Eh ben c’est vrai, et on assume ! Si on ne fait pas ça très régulièrement, c’est vite le bazar, notamment dans des domaines comme la jeunesse. Alors attention : c’est normal que du bordel se crée dans une zone bourrée d’albums, de BD et de gosses qui s’amusent, et on ne va jamais aller ranger sous leur nez ce qu’ils viennent de sortir. Par contre c’est dans l’intérêt de tout le monde qu’on passe régulièrement dans tous les rayons pour réarranger ce qui peut l’être, regarnir les tables de nouveautés ou les lutrins de présentation, remettre le mobilier à sa place, etc.

3/ Les gens me demandent des trucs, je réponds quoi ?

On l’a déjà expliqué dans la Partie II sur la librairie, le monde du livre reste obscur et hermétique pour une grande partie de la population. Nous sommes une surface d’interaction et de médiation qui aide les gens à s’y retrouver dans une production pléthorique. Si on peut souhaiter favoriser les comportements autonomes (voir plus loin la partie sur le classement), il faut toutefois se résoudre à passer une partie de nos temps d’ouverture au public à les orienter et les guider, et c’est même une des grandes gratification de nos métiers. Car en effet, il y a trois sortes principales de recherches de documents en bibliothèques, et dans les trois cas elles nécessitent une préparation par le personnel :

-

- La découverte spontanée : l’usager ne cherche pas quelque chose en particulier. Il se laisse tenter par ce qu’il voit autour de lui. C’est pour satisfaire ce comportement qu’existent les tables, les podiums, les lutrins, les bacs (sauf pour les BD bien sûr, arrêtez de mettre les BD dans des bacs, bordel). N’imaginez pas une seconde qu’il se laissera tenter par du désordre : théâtraliser des nouveautés ou une mise en avant thématique, ça se travaille.

-

- La recherche vague : l’usager a une idée en tête. Il veut un document d’un certain domaine (un roman, une BD, un documentaire) mais sans savoir vraiment quoi. La signalétique générale doit donc être parlante pour le guider au bon endroit, et une fois arrivé son envie se transformera plus facilement en acte s’il trouve devant lui une mise en avant des nouveautés, des coups de cœur ou un bibliothécaire qui lui donne des conseils.

-

- La recherche précise : l’usager sait exactement ce qu’il veut. Il a une demande étroite (“un roman de science-fiction francophone récent”) voire même référentielle (“j’ai besoin des Méditations pascaliennes de Bourdieu dans son édition 1997 au Seuil, comment ça vous l’avez pas ?”). Il lui faut donc une signalétique précise, d’un système de classement au poil (on va y revenir), un accès fonctionnel au catalogue de la bibliothèque (ce qu’on appelle un OPAC) et idéalement un bibliothécaire au taquet qui l’emmène direct au bon emplacement et, de ce fait, l’impressionne (“je vous l’avais dit que vous l’aviez”).

Mais il y a encore bien d’autres demandes qui requièrent notre attention – et qui vont vous faire mieux comprendre pourquoi c’est difficile de les faire cohabiter avec du travail interne (j’ai pas dit impossible, mais difficile). En voici quelques exemples sans que ce soit exhaustif :

-

- L’inscription à la bibliothèque : Dans de nombreux établissements, on a quasiment besoin d’une personne en permanence fixée à cette tâche (pas toujours la même personne bien sûr). L’usage de la bibliothèque nécessite systématiquement une inscription, qui demande un temps de saisie informatique, l’impression éventuelle d’une carte, l’explication de tous les services qu’on propose et du fonctionnement du prêt/retour. Dans l’idéal, et je militerai toute ma vie pour marteler cette évidence, l’inscription à une bibliothèque DOIT être gratuite ET demander aussi peu que possible de complications administratives (une pièce d’identité comme justificatif, c’est déjà bien suffisant). Si vous êtes un.e élu.e grincheux.ses, voici une démonstration qui vous expliquera par A + B pourquoi le payant c’est débile (en résumé l’inscription payante vous fait perdre la moitié de vos abonnés et vous rapporte des clopinettes, donc en faisant une bête division vous vous rendrez compte qu’un usager payant vous coûte en fait plus cher qu’un usager gratuit).

-

- L’emprunt et le retour : ce sont parfois les bibliothécaires eux-mêmes qui assurent l’enregistrement des emprunts et des retours sur leurs propres postes d’accueil, grâce à des douchettes ou des platines. L’idée générale est de s’assurer qu’un document emprunté a bien été associé au compte de l’emprunteur, et qu’un document restitué est bien noté comme “disponible” à son retour dans la bibliothèque. Certains établissements proposent des automates de prêt et/ou de retours, que les usagers utilisent de manière autonome. Toutefois, il ne faut pas se leurrer : même dans ce cas il reste un nombre considérable de vérifications et d’opérations informatiques à effectuer (puces non-lues, documents abîmés ou réservés, etc.).

-

- Le fonctionnement de la bibliothèque : Vous savez quoi ? La majorité des demandes au personnel d’une bibliothèque concerne son fonctionnement : rappel des horaires, du nombre d’emprunts auquel les usagers ont le droit par compte ou par carte (c’est évidemment limité, mais en général dans des proportions assez hautes), du délai avant restitution (en général, 3 ou 4 semaines), du transit entre bibliothèques d’un réseau, etc.

-

- Les réservations : De nombreux établissements, et ça s’est considérablement accru depuis la pandémie, proposent un système de réservation accessible depuis le site internet de la bibliothèque, voire même sur demande par téléphone. Et c’est bien la moindre des choses !

-

- Le soutien dans les démarches administratives (notamment numériques) : un sujet qui fait grincer bien des dents dans la profession. Traditionnellement, depuis les années 1990, les bibliothèques proposent des postes d’accès public à internet (mais aussi à certains logiciels pro de mise en page, retouche d’image, etc.). Dans notre métier, on est bien au courant que la fracture numérique n’est pas un concept illusoire : on sait qu’environ 25 % de la population n’est pas à l’aise avec l’usage de l’informatique, or l’immense majorité des démarches administratives se fait désormais par ce biais. Fatalement, les usagers en difficulté nous demandent de l’aide et des conseils, ce qui peut mettre mal à l’aise certains collègues. Et on peut le comprendre : écrivain public ou médiateur numérique sont des métiers, et on ne peut pas se substituer à eux (sans parler des problèmes de confidentialité, de responsabilité, etc.). Si on n’a pas de poste dédié dans l’établissement, l’idée est donc de faire ce qu’on peut, tout en prenant garde à la marge de manœuvre qui doit rester la notre (il est délicat, par exemple, de remplir un formulaire ou une déclaration entièrement à la place de la personne). Personnellement, je prends toujours garde d’avoir sous la main des flyers et fascicules de permanences publiques dédiées à ce genre de demandes, et à renvoyer les usagers vers elles, quitte à accompagner la prise de rendez-vous.

Enfin sur ce sujet de l’accueil public, je tiens à dire une dernière chose à tous/tes les collègues de la profession et même au-delà : on est un service public, on fait un métier sympa, et on lutte au quotidien pour faire comprendre aux gens l’utilité qu’on peut avoir et tout ce qu’on peut leur apporter, y compris quand ils sont dans des situations difficiles : l’amabilité, c’est pas négociable.

4/ Mais au fait, comment on choisit de nouveaux livres ?

C’es la délicate question de la politique d’acquisition ou politique documentaire (poldoc). On l’a déjà vu à plusieurs reprises : la quantité phénoménale de produits culturels publiés par la sphère éditoriale rend caduque toute ambition d’exhaustivité, même dans un gros établissement. On est condamnés à sélectionner, et quelque part c’est une bonne chose, parce qu’on va pouvoir se centrer sur le pertinent, le cohérent et le qualitatif. On va donc travailler collectivement, et de manière permanente, à la définition d’une politique d’acquisition, que l’on pourrait traduire par : quels sont nos critères de sélection des documents que l’on va acquérir, et pourquoi ? Une poldoc saine n’est jamais fixe et figée, elle est toujours en travail, rediscutée et redébattue en équipe en permanence. Le problème, c’est qu’il n’existe pas de mesure scientifique de la pertinence d’une publication ou de la cohérence de son intégration dans notre fonds. Il faut donc faire jouer notre expérience et notre expertise, et se baser sur un certain nombre d’indicateurs nécessaires mais non suffisants : prescripteurs (que disent la presse spécialisée, les libraires, les agrégateurs de notes, quelles sont les suggestions des usagers ?), scientificité (que disent les études, les consensus scientifiques ?), éditeurs (sont-ils réputés sérieux, solides ?), etc.

Est-ce à dire qu’avec ces indicateurs les bibliothécaires vont tout le temps prendre des décisions d’acquisition similaires et unifiées ? Oui et non. Oui, on va sans doute retrouver d’une bibliothèque à l’autre (de même type) un socle commun dans la politique d’acquisition. Non (et heureusement), puisque les bibliothécaires ont des connaissances et sensibilités diverses qui vont les orienter vers des choix singuliers. Pour autant, un certain nombre de sujets sensibles ne manque pas de revenir avec régularité comme autant de marronniers, et on oscille constamment entre politique de l’offre (les usagers doivent s’adapter à ce que nous proposons avec notre expertise de pro) et politique de la demande (on doit s’adapter à ce que nos usagers nous réclament). Amusons-nous et lançons l’usine à polémiques (les avis proférés n’engagent que moi) :

-

- “Faut-il avoir tous les grands classiques de la littérature ?” Mon avis polémique : oui mais faut doser. Je pense que ça la fout mal de ne pas avoir L’étranger ou Madame Bovary dans une bibliothèque, même si c’est demandé une fois l’an. Pourquoi ne pas investir dans les gros Omnibus ou Quarto qui contiennent les anthologies des principales œuvres des auteurs incontournables ? Ou alors des livres de poche avec dossiers scolaires pour les lycéens ? On rationnalise ainsi la place que ça occupe et le budget que ça coûte.

-

- “Faut-il proposer du divertissement/récréatif en fiction ?” Mon avis polémique : oui mais faut doser. Une portion non négligeable de notre public (les mémés) viennent en bibliothèque pour emprunter le même panel de 5 auteurs de terroir/romance/saga familiale (Dupuy, Signol, Jacq, Bourdin, Daniele Steel). Il y a aussi les demandes récurrentes en chick litt, romans “Harlequin”, polars léger, séries BD interminables, romans jeunesse à licences, etc. Bref, tout ce qui peut parfois nous sembler relever d’un effet de mode, de plaisirs coupables ou d’une logique de production industrielle. On a tous/tes des réflexes de mépris mal placé envers tel ou tel segment éditorial (pas moi parce que j’ai lu La Distinction de Bourdieu). Il faut pourtant se garder de juger les goûts des lecteur/ices, et se convaincre qu’on peut trouver des choses intéressantes dans n’importe lequel de ces segments (ce n’est pas un auteur de livres-jeux sous licences qui vous dira le contraire). Il s’agit donc de bien juger au cas par cas, de satisfaire aux demandes des usagers tout en ne se laissant pas déborder par les tendances du marché. Le tout est systématiquement de trouver les ouvrages qui offrent la bonne équidistance entre qualité et accessibilité.

-

- “Faut-il intégrer des ouvrages pseudo-scientifiques ?” Mon avis polémique : oui mais faut doser. Comprenons-nous : au départ, on devrait répondre “non” sans hésitation à cette question (vous pensez que la scientificité d’une pratique dépend du point de vue ? Haha. Etudiez l’épistémologie). Par exemple, comment jugerait-on un bibliothécaire qui laisserait entrer du Faurisson dans son rayon Histoire ? Très mal et à juste titre, parce que c’est négationniste, anti-scientifique et prosélyte. Dans la même logique je ne devrais donc jamais de la vie accueillir des ouvrages faisant la promotion des pratiques suivantes (attention ça va grincer des dents) : ésotérisme (dialogue avec les morts, pouvoirs paranormaux, possessions, divination), certaines approches religieuses (surtout spiritualités, croyances, sectes…), certaines approches du développement personnel (comment devenir riche, lois de l’attraction, etc.), certaines approches de la psychologie (psychanalyse, psychogénéalogie), certaines approches du bien-être (sophrologie, PNL…), pseudo-médecines (homéopathie, magnétisme, ostéopathie…), et j’en oublie sûrement. En théorie, aucune promotion de toutes ces choses ne devrait être mises sous le nez du public par un service qui prétend opérer une sélection raisonnée de ses acquisitions : c’est la porte ouverte aux pratiques dangereuses, à la détresse psychologique, voire aux dérives sectaires. On ne peut pas se le permettre. Sauf que… Sauf que si vous faites ça vous allez sans doute créer plus de réactance qu’autre chose. Susciter de l’incompréhension, voire de la colère. On va vous les demander, les livres de Pierre Rabhi et les Accords toltèques. Donc voici ma manière de faire, vous en faites ce que vous voulez : je prends quelques ouvrages sur ces sujets, en veillant à ce qu’ils soient les plus neutres et les moins problématiques possibles, pour avoir de la matière et répondre aux demandes. Je les prends en librairie en “pris sur place” (voir plus loin) pour m’assurer avec précision de leurs contenus. Et je prends aussi des ouvrages qui nourrissent leur contradiction.

-

- “Faut-il séparer l’œuvre de l’artiste ?” Mon avis polémique : oui mais faut doser. Mon point de vue, c’est que la vie de l’auteur.ice est un paramètre de sélection parmi d’autres mais que celui-ci n’épuise pas toutes les raisons de sélectionner telle ou telle œuvre. Je ne vais pas me priver de Lovecraft dans ma bibliothèque sous prétexte que c’était un gros con raciste. Pas de bol : son œuvre est la pierre angulaire de toute la littérature fantastique contemporaine, purée il aurait pu faire un effort pour être sympa et tolérant ça nous aurait facilité la vie. Je ne vais pas refaire le débat en entier, mais pour résumer je ne peux pas me permettre de vider les rayonnages de mon établissement chaque fois que j’estime que l’auteur/ice était pas cool. Par contre, concernant les artistes vivants, peu demandés ou non indispensables dans leur domaine, on va pas polémiquer cent ans : on supprime, et puis basta. Il faut voir le bon côté des choses : c’est une excellente occasion de désherber du Zemmour et du Matzneff.

5/ Comment j’intègre de nouveaux documents à la bibliothèque ?

A ce stade, vous avez dû comprendre que le flux d’une bibliothèque, contrairement à celui d’une librairie par exemple, est un circuit fermé. Les documents qui sortent (empruntés), dans l’immense majorité des cas (sauf perte, détérioration) vont entrer à nouveau quelques semaines plus tard. Si on fonctionnait tout le temps comme ça, ce serait le cauchemar : le fonds d’une bibliothèque resterait désespérément fixe, et une famille standard épuiserait toute possibilité de découverte en quelques mois ou années. C’est pourquoi on injecte très régulièrement (en général : mensuellement) de nouveaux documents dans le fonds, et ce travail d’intégration s’appelle le circuit du document. Voici toutes les étapes de ce circuit :

-

- La veille : c’est ainsi qu’on appelle le fait de surveiller, scruter, explorer toutes les informations relatives à l’ensemble de la production éditoriale, ou au moins au segment dont on a la charge des acquisitions (par exemple : littérature, albums jeunesse, musique…). Effectuer ce boulot colossal excède malheureusement les possibilités que nous donnent nos créneaux de travail interne. Bien souvent, on se retrouve donc à parcourir à l’accueil, ou encore chez nous et en dehors de nos heures de travail, la presse généralistes ou spécialisée, les blogs, les réseaux sociaux, les librairies, (etc.), à la recherche des nouveautés qui nous semblent les plus intéressantes pour compléter notre fonds. On prend des notes, et/ou on se constitue des paniers de commande, souvent sur Electre, la principale base de données bibliographique francophone.

-

- Les acquisitions : on a un budget annuel défini par nos élus ou nos supérieurs hiérarchiques pour l’année. A l’échelle d’un établissement, cela ressemble à une somme globale (de 5000 € dans un petit établissement, à 30 000 dans un moyen, jusqu’à 100 000 et plus dans un gros réseau), que l’on va répartir en différents domaines et sous-domaines et étaler sur les mois de l’année dans un tableau de ventilation (vous aurez noté au passage qu’on fait un peu de gestion/compta – très sommaire, certes). A tout moment, je sais donc combien je peux dépenser pour quel domaine dans le mois en cours (on peut bien sûr faire des ajustements en cours d’année). A partir des listes que j’ai élaborées lors de ma veille, je constitue des paniers d’achats qui correspondent aux montant prédéfinis pour chaque sous-domaine (à quelques € près, le tout est de coller au budget à la fin de l’année). Il va de soi que je vais effectuer un travail d’acquisition beaucoup plus précis si je suis en charge d’un domaine en particulier, qui est idéalement ma spécialité, un segment éditorial que je maîtrise.

-

- Les commandes : directement reliées à l’étape précédente, les commandes consistent en l’envoi de listes de code-barres (des bons de commande) aux fournisseurs de la bibliothèque. Je vous épargne les subtilités sur les marchés publics, sachez simplement qu’on ne commande pas ce qu’on veut à qui on veut : il y a des règles à suivre et la décision de travailler avec tel ou tel fournisseur se fait souvent en haut lieu. Un petit établissement peut se contenter d’un seul fournisseur pour tous ses livres (idéalement le libraire local), un autre pour les CD et DVD, et un dernier pour la presse (magazines et journaux), mais dans de gros réseaux on peut se retrouver avec 5 ou 6 fournisseurs, chacun en charge d’un segment éditorial. Les fournisseurs sont tenus par la loi de nous accorder une remise de 9 %, et à certains délais de livraison. En réalité, ces derniers sont subordonnés aux contraintes structurelles de l’établissement : dans l’idéal, on fait ce qu’on appelle du “pris sur place” (aussi appelé “le rêve éveillé”), c’est-à-dire qu’on va en librairie, on choisit ce qu’on veut, on achète 1000 € de livres qu’on met dans des cartons et on repart avec (la librairie facture la municipalité et c’est réglé). Bien souvent, c’est beaucoup plus compliqué que ça : les délais peuvent être de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois, il faut donc bien calculer son coup.

-

- Le catalogage : notre commande est partie, on sait quels ouvrages on va recevoir dans quelques temps. On peut anticiper et créer dans notre base de données bibliographique (ce que l’on appelle le SIGB : Système Intégré de Gestion des Bibliothèques) les notices qui vont être rattachées à chaque document qu’on a commandé. C’est quoi une notice ? Tout simplement une grille bourrée d’informations sur une référence donnée : ISBN, titre, auteur, éditeur, collection… c’est sa carte d’identité, tout ce qui va permettre de mieux connaître, chercher et repérer ce document en bibliothèque. Heureusement, on n’a plus besoin de rédiger des notices de nos jours : des organismes comme Electre ou la BNF le font fort bien à notre place, il nous suffit de les télécharger, et de vérifier que les informations qu’elles contiennent sont intéressantes pour nous (certains aimeront les “élaguer” pour ne pas qu’elles nous noient dans des informations inutiles).

-

- La réception : on ouvre les cartons, on pointe, on vérifie qu’il ne manque rien, on organise le suivi des commandes incomplètes. C’est aussi le moment délicieux où on découvre les ouvrages en vrai, où on apprécie la pertinence de nos choix. On prend un moment pour caresser les livres sensuellement.

-

- L’estampillage : telle une vachette que l’on marque au fer rouge, chaque ouvrage qui intègre la bibliothèque doit être identifié comme lui appartenant. Il est à NOUS et NOUS LE VOULONS ! Souvent on lui met donc un coup de tampon sur la page de titre et, en fonction du système choisi pour le circuit de prêt/retour, on lui attribue un code-barre ou une puce d’identification RFID (il y a souvent débat entre ces deux systèmes d’encodage ; je vous donne mon opinion : ayant testé les deux, je préfère les codes-barres).

-

- L’indexation : on décide du classement de l’ouvrage. Où va-t-il être rangé, à quelle catégorie appartient-il ? Quels mots-clés peut-on lui rattacher pour le retrouver lors d’une recherche ? Cela peut paraître évident dans le cas d’un roman ou d’un album, mais quand il s’agit d’un documentaire par exemple, il convient de l’analyser avec précision pour bien l’identifier (on va reparler de classement un peu plus loin).

-

- La cotation : c’est l’action qui découle directement de l’indexation. On attribue à l’ouvrage un code, que l’on appelle la “cote” et qui va nous permettre de le ranger et/ou de le chercher rapidement et efficacement dans la bibliothèque : c’est une étiquette gravée de symboles ésotériques que l’on va placer à un endroit stratégique du support (en bas du dos en général). La cote reprend dans les grandes lignes la catégorisation induite par l’indexation. Très souvent, cela prend la forme d’une lettre (“R” pour “Romans”, “C” pour “Contes”, “P” pour “Poésie”…) suivie des trois ou quatre premières lettres du nom de l’auteur/ice pour mieux repérer le rangement par ordre alphabétique. Mais concernant les documentaires, on respecte la plupart du temps les conventions issues de la classification Dewey. Il existe aussi un système spécifique aux CD que l’on nomme le PCDM. On reparle de tout ça dans le point suivant.

-

- L’équipement : on aborde là ce qui concerne le traitement physique des documents : il s’agit de les protéger pour maximiser leur survie, dans la mesure où ils vont être manipulés par un grand nombre d’usagers, ainsi que par des enfants voire des chiens – sans parler de l’exposition au sable, à l’eau et au soleil. Concrètement, on couvre l’ouvrage avec un film plastique collant et transparent, ce qui nécessite un bon coup de main technique (au bout de 3000 on s’habitue) et peut se révéler chronophage. Mais nécessaire : l’équipement multiplie par 3 ou 4 la durée de vie du document. En général, on renonce à couvrir les revues, la presse et les DVD, ainsi que certains CD.

-

- L’exemplarisation : le document est prêt à être mis en contact avec le public. Il reste encore à le situer correctement dans l’arborescence ou l’architecture du fonds de la bibliothèque. Il reçoit donc une fiche “d’exemplaire” (informatiquement, les fiches bristol n’existent plus), qui va décrire brièvement ses caractéristiques (titre, auteur, cote…) et l’associer à un emplacement (où est-il rangé habituellement), une situation (qu’en est-il actuellement ? prêté, disponible, disparu ?) et des statistiques (intégré quand ? emprunté combien de fois ? depuis combien de temps ?).

-

- L’encodage : je ne dois pas oublier la petite manip qui consiste à associer informatiquement mon exemplaire à un code-barre ou un code RFID.

6/ Comment je classe tout ça ? (ou : “explosons la Dewey”)

Je l’ai évoqué lors du point précédent : le système de classification des documents que l’on utilise en bibliothèque depuis la nuit des temps est appelé la Classification décimale de Dewey, en référence à son créateur Melvil Dewey, un bibliographe dont je trouve utile de rappeler qu’il a inventé ce bazar en 1876.

Pourquoi décimale ? Parce que ce système de classification est basé sur une division de l’ensemble des savoirs humains en 10 sections fondamentales, auxquelles correspondent des indices à trois chiffres (il peut aussi y avoir des chiffres après la virgule, on sait jamais) spécifiant leur sujet précis. Exemples : les “Généralités” sont en 000, mais on y trouve aussi le journalisme et l’informatique, pour des raisons que je comprendrai peut-être un jour. La Philosophie c’est les 100, mais on y trouve aussi l’ésotérisme qui démarre en 130, puis après la psychologie en 150 et après on repart sur de la philo. La Religion a son gros domaine à elle en 200, c’est vrai on allait pas non plus l’intégrer à de banals “sujets de société” (j’enfonce une porte ouverte : la chrétienté occupe 90 % de ce domaine). Les Sciences sociales viennent ensuite en 300, et donc la psycho semble ne pas devoir en faire partie ; bien sûr on prend soin de les tenir à l’écart des autres sciences. Les Langues sont en 400 on va y mettre tous les gros dictionnaires, puis on a enfin les Vraies Sciences avec de la particule et de la molécule en 500. Les “Techniques” en 600 regroupent des sujets aussi divers que la santé, l’ingénierie, les transports, le jardinage et la cuisine. Les Arts, avec une toute petite place pour les jeux et les sports, sont en 700, mais sauf la Littérature qui est pas pareil comme art du coup elle est en 800, dont 2 sections pour la littérature anglophone, 6 sections pour les littératures européennes et 1 seule section pour les autres, faudrait voir à pas déconner tout de même les Africains et les Asiatiques c’est pas vraiment vraiment de la littérature qu’ils font. Enfin en 900 il a été jugé marrant de commencer par la Géographie, puis de passer à de l’Histoire par périodes, puis enfin de l’Histoire par Géographie. Et si mon livre c’est un ouvrage de sciences sociales qui parle de l’histoire des sciences et techniques, je le classe dans les 300, les 500, les 600 ou les 900 ? Eh ben tu te démerdes.

Pouvons-nous humblement soulever un petit nombre de problèmes posés par ce système de classification ?

-

- Le cheminement intellectuel qui préside à la logique de ce système est complètement cramé.

-

- Ce système est inutilisable par qui n’y est pas initié.

-

- Ce système est pseudo-scientifique.

-

- Ce système est archaïque.

-

- Ce système est violemment ethnocentré.

-

- Ce système est discriminatoire.

-

- Ce système est une merde.

-

- On n’a pas besoin de ce système.

Et c’est sur ce dernier point que je veux réellement insister. De nombreux bibliothécaires s’acharnent encore à défendre ce système. On a la flemme de le changer parce que c’est un gros boulot, qu’on est habitué à notre petit bordel parce que c’est un petit bordel fonctionnel, et que c’est un peu notre chasse-gardée, à nous initiés qui en connaissons les arcanes et savons dégainer un 909.82 quand on nous parle de la Guerre froide.

J’ai conscience que cette partie de l’article ne va pas plaire à tout le monde dans le métier, mais je pense qu’à un moment donné il faut qu’une nouvelle génération de bibliothécaires s’empare du sujet et le traite comme il convient, c’est à dire par un mouvement de destruction et de reconstruction. Je sais d’avance quels arguments on va m’opposer.

“On s’en fiche de la nature de la Dewey, son intérêt c’est de nous permettre de localiser les documents avec précisions” : Non, la manière dont on modèle son objet intellectuel engage la pensée toute entière dans certaines directions et biaise la réflexion. La structure induite par la Dewey nous pousse à associer fallacieusement certains sujets, à en ignorer d’autres, en négliger certains.

“Ca irait peut-être dans une petite bibliothèque de quartier, mais pas dans un gros établissement.” : Je ne vois pas pourquoi. Dans une librairie à 100 000 références, on n’utilise pas de cotes, et en gérant un flux démentiel d’entrées/sorties de documents on arrive parfaitement à ranger, chercher, trouver des livres. Pourquoi diable n’y parviendrions-nous pas en bibliothèque, avec un flux d’entrées/sorties bien moindre et l’aide de la cote ? Il suffit de créer en amont une arborescence claire et de lui appliquer une signalétique adaptée.

“On va être perdus dans un nouveau système, et ça ne bénéficie pas aux usagers.” : Je n’en crois rien. Les pros vont très facilement s’habituer si on substitue à la Dewey un système plus clair et plus parlant : utiliser des mots-clés comme “Jardin” ou “Cuisine” pour classer des livres en jardin et en cuisine, ce ne sera pas insurmontable pour nous. Par contre pour les nouveaux agents, les vacataires et stagiaires, et bien sûr les usagers : facilité d’apprentissage, clarté intuitive, et aucune déperdition dans la rationalisation du classement.

Alors oui ça va être un peu de boulot. Mais on va y arriver et ça va bien se passer.

(du reste, une vague immense d’éviction de la Dewey est en train de se faire en France, y compris dans d’énormes BU, et tout se passe bien)

7/ Et mes documents, je les garde pour toute la vie ?

Bien sûr que non, il va falloir régulièrement les désherber, c’est-à-dire les détruire violemment en aspirant leurs âmes sacrées tel un vampire qui mais je sens que je m’égare.

Vous avez compris, je le répète mais c’est la dernière fois, que la bibliothèque est un circuit fermé dans lequel on pratique des injections régulières. Les murs et les meubles de votre bibliothèque, comme tous les objets matériels non transcendantaux, respectent les lois de la physique : lorsqu’ils sont trop chargés d’objets, ils ne s’écartent pas ni n’augmentent leur volume spontanément. Toute injection de nouveaux objets devra donc, immanquablement, être suivie par l’expulsion d’un volume équivalent d’objets.

C’est la loi des “+10% / -10%” qu’on préconise en général (par exemple dans la méthode Ioupi, assez connue et suivie dans le métier). Cela signifie que chaque année, on ajoute (à la louche) 10 % du volume global des collections, et de ce fait on enlève 10% du même volume pour rester à l’équilibre. Donc on se sépare de nombreux livres. Donc on en détruit.

Si vous êtes en train de pleurer, rager, pester, veuillez cesser s’il vous plaît : les livres sont des assemblages de papier, de colle et de carton. Ils ne sont pas sacrés, n’ont pas une “âme” qui meurt quand on les jette à la poubelle. Comme tout objet, quand un livre est dans un mauvais état qui ne permet plus son usage dans de bonnes conditions, il devient un indésirable ou même un déchet. Le contenu d’un livre que vous jetez, lui, a peu de chances de disparaître : ce contenu est imprimé sur des centaines, des milliers d’autres exemplaires ; à notre époque, sans doute est-il numérisé, même s’il est ancien ; ou alors conservé dans une bibliothèque dont c’est le rôle (il existe en effet des bibliothèques patrimoniale qui conservent les documents, ou des systèmes de conservation partagée ; mais ce n’est pas le rôle des bibliothèques publiques classiques) ; au pire du pire, il est à la BNF, qui reçoit sous forme de dépôt légal l’intégralité de ce qui est publié en France chaque année. Par ailleurs, ce contenu n’est pas forcément inoubliable. Ce n’est pas parce que des mots sont imprimés sur du papier qu’ils deviennent magiquement des écrits sacrés : il y a plein, plein, vraiment plein, de contenus périssables, obsolètes, anecdotiques ou médiocres.

Tout ceci ne me dit pas comment je sélectionne les ouvrages que je vais désherber, c’est-à-dire sortir de mes collections. Il y a en gros trois grands critères à explorer :

-

- L’état de l’ouvrage : la priorité est de se débarrasser des ouvrages qui ne sont plus lisibles dans des conditions normales. S’ils sont déchirés, avec des cahiers qui se disloquent ou ne sont plus tenus par la colle, ou souillés par du vomi, ou entièrement gondolés parce qu’ils ont séjourné dans un bain à remous, on les jette au tri sélectif. On peut avoir une tolérance envers les livres jaunis, un peu pliés, un peu tâchés, qui se maintiennent bien et restent aisés à manipuler. Mais disons que l’état standard d’un livre doit rester celui d’un cahier central qui se maintient sous forme de parallélépipède sans forcer, avec des pages régulières, et dans sa couleur d’origine. Chaque emprunt va le faire tendre vers une version plus jaunâtre, plus distendue et plus détériorée de lui-même. Il faut savoir repérer les signaux de fin de vie. Les déchets qu’on persiste à conserver ont un effet déplorable sur l’image que l’on donne de nos collections.

-

- La rotation : c’est la sanction statistique du succès d’un ouvrage dans votre établissement. On l’obtient très facilement : on divise le nombre d’emprunts du document depuis son intégration par le nombre d’années qu’il a passées dans l’établissement. Si on obtient un chiffre autour de 1, cela veut dire qu’il est emprunté en moyenne 1 fois par an. Personnellement, j’estime que c’est la rotation standard d’un livre qui a sa place dans une bibliothèque. On peut aussi surveiller sa date d’achat. Autour de 10 ans passés dans la bibliothèque, on peut commencer à surveiller un peu plus étroitement les autres indicateurs. Continue-t-il a être emprunté (est-il sorti depuis moins de 3 ans par exemple ?) ? Sa moyenne d’emprunts a-t-elle chutée dans sa seconde moitié de vie ? Depuis qu’il est abîmé peut-être ? Toutefois, il faut pondérer cette évaluation par plusieurs sous-critères : par exemple appartient-il à un domaine traditionnellement à forte rotation ? Une BD, un album jeunesse ou un roman sont empruntés beaucoup plus souvent que des essais d’anthropologie, et c’est bien normal. On ne s’étonnera pas non plus qu’un gros recueil en Beaux-Arts soit très rarement emprunté : il est probablement davantage consulté sur place, et n’entre donc pas dans les statistiques. A l’inverse, si un document dans un rayon aussi dynamique que le roman policier n’a pas été emprunté depuis son achat il y a 2 ans, peut-être s’agit-il d’une erreur de casting ? Ou d’une référence difficile qu’on n’a pas suffisamment soutenue et mise en avant ? Bref, l’évaluation de la rotation ne doit jamais être absolue et toujours mise en relation avec les autres critères qui souvent l’expliquent et la sous-tendent.

-

- L’intérêt : C’est la partie la plus subjective de l’évaluation, mais on peut tenter de l’objectiver. Si je suis expert/e du domaine (par exemple : sciences, littérature de science-fiction, albums jeunesse…), je peux me prononcer sur la base de mes connaissances. Cet ouvrage est-il un incontournable, auquel cas je prends sur moi de le conserver, quand bien même il n’a pas une rotation phénoménale et/ou est un peu abîmé ? Ou bien une publication anecdotique ? Sur le plan de la pertinence, je peux me poser plusieurs questions : son acquisition reposait-elle sur un effet de mode, une logique récréative de court terme ? Sera-t-il encore demandé dans 3, 5, 10 ans, ou le soufflet est-il déjà retombé ? Plus grave : son contenu est-il devenu obsolète, par exemple au niveau des valeurs qu’il véhicule (typiquement en doc jeunesse) ? Est-il pseudo-scientifique à l’aune des découvertes et des avancées récentes ? Enfin, notamment dans le cas de la fiction, je n’hésiterai pas à me servir des bases de données en lignes et des agrégateurs de critiques que je connais et maîtrise le mieux : l’ouvrage est-il souvent et/ou bien noté sur Senscritique, Babelio, Livraddict ou autres ? Bien utilisé, cela peut être un indicateur assez puissant de l’intérêt du document pour votre public.

L’ouvrage désherbé n’est pas nécessairement détruit ou pilonné bien sûr. S’il est en bon état et pas trop inintéressant, on va chercher à le donner à des partenaires conventionnés (associations notamment), voire le vendre lors de braderies ou de bourses aux livres, pour qu’il puisse continuer à circuler. Toutefois, notez bien que :

-

- Donner, ça ne veut pas dire fourguer des merdes. Vous l’avez vu ci-dessus, si on s’est décidé à désherber un document, c’est sur la base de tout un tas de critères, si on l’a sorti des collections il y a donc de fortes chances pour qu’il soit pas terrible, pas en bon état ou n’intéresse pas grand monde. Les pauvres et les Africains ne sont pas obligés de récupérer les poubelles dont on ne veut pas, ils ont le droit de lire des bons livres.

-

- Je l’ai dit et répété plus haut, jeter un livre n’est pas un crime. Le boucher jette sa viande avariée. Le bibliothécaire se débarrasse des ouvrages obsolètes qui véhiculent de fausses informations, même en bon état.

-

- Le marché du livre de seconde main est complètement saturé. Les bouquinistes, les libraires d’occasion, les Emmaüs, n’en peuvent plus de crouler sous les cartons de livres dégueulasses. Souvent, ils refusent désormais purement et simplement toute réinjection de marchandises (en dehors des raretés en bon état).

-

- C’est aussi pour ça qu’en général, on n’accepte pas les dons en bibliothèque. Sincèrement, vos dons sont souvent pourris, que ce soit en intérêt, en pertinence, en qualité ou en fraîcheur. Je sais que vous avez l’impression de faire une bonne action et que ça flatte votre fibre morale, mais si l’objectif est de vous donner bonne conscience, comprenez qu’on refuse les France Loisirs dégueulasses qui ont passé dix ans dans la cave de feu votre tata Huguette. On est des pros, on côtoie et sélectionne des livres sans arrêt : faites confiance en notre capacité à repérer ceux qui sont intéressants. Laissez-les nous si ça vous chante, on va y jeter un coup d’œil vite fait, repérer un truc sympa une fois sur mille, et jeter tout le reste. Préférez les applis comme Bourse aux Livres, au moins vous saurez tout de suite si le bouquin dont vous voulez vous débarrasser est demandé ou pas.

-

- Enfin sachez que dans le cas d’ouvrages désherbés sur la base de leur état, on peut tout à fait songer à du “rachat sur défectueux“, c’est à dire racheter en neuf, par exemple en poche, un ouvrage trop défraîchi mais auquel on veut donner une seconde vie/chance.

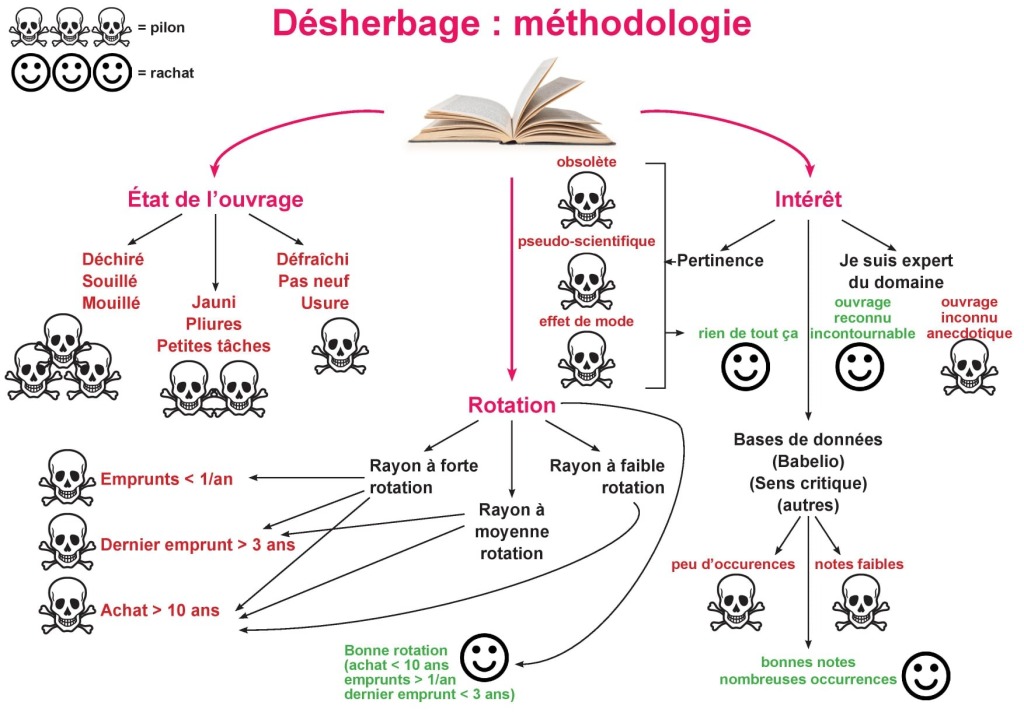

Enfin, en exclusivité mondiale, je vous livre le petit document que j’ai bricolé pour aider mes équipes dans la prise de décision autonome du désherbage en bibliothèque. Ca n’a pas de valeur scientifique ni professionnelle, c’est juste une petite carte mentale pour dépanner.

8/ Bon ben voilà mon circuit du doc est au poil, je peux me reposer maintenant ?

Je ne voudrais pas être défaitiste, mais même si le circuit du doc et l’accueil des usagers sont au cœur de nos pratiques professionnelles, il y a encore plein d’autres choses chronophages à faire en bibliothèque. Passons-les brièvement en revue :

-

- La gestion de la presse : une bibliothèque est presque toujours abonnée à des journaux et revues (des “périodiques”) : quotidiens, hebdomadaires et mensuels. Quand on en a la moyens, on essaie de couvrir une gamme large de la production presse (Le Monde, Libération, Le Figaro + le journal local), y compris spécialisée ou engagée (LA Déferlante, Le Monde diplomatique…) et tous les sujets possibles (vie quotidienne, cinéma, histoire, beaux-arts, voyage, psychologie, littérature, déco, conso…). Cela prend beaucoup, beaucoup de temps de traiter au quotidien tous ces titres, qui doivent comme les autres documents passer par toutes les étapes du circuit du document. Il n’est pas rare qu’un des bibliothécaires de l’équipe soit entièrement en charge de ce domaine compliqué à suivre et à gérer.

-

- Les accueils de classes : la création des habitudes de lecture fait partie de nos rôles (tels que recommandés par la charte de l’UNESCO), et souvent nous travaillons en relation étroite avec l’Education nationale. En général, on consacre une ou deux matinées par semaine à accueillir les classes des écoles de notre secteur. Nous leur présentons la bibliothèque, leur expliquons son fonctionnement, leur faisons emprunter des documents, leur lisons des histoires, parfois même travaillons sur un sujet spécifique avec eux (poésie, BD, théâtre…). Contrairement à ce qu’espèrent certain.es professeurs nous ne pouvons pas assumer des projets pédagogiques complets : “mon projet pédagogique”, dis-je souvent à mes collègues instituteur/ices, “c’est que les gosses viennent à la bibliothèque et trouvent que les livres c’est cool.”

-

- Les autres accueils : nous recevons plein d’autres sollicitations que nous accueillons volontiers tant que notre charge de travail et notre amplitude horaire nous le permettent : associations, groupes de non-francophones ou de primo-arrivants, crèches, assistantes maternelles, étudiant/es, clubs de lecteur/ices, etc. C’est rare de passer une semaine sans que l’un ou l’autre de ces groupes ne vienne à la bibliothèque (en général hors des heures d’ouverture). Nous faisons aussi des actions “hors les murs”, dans les établissements qui le demandent.

-

- La médiation : tout ce qui peut mettre en avant notre fonds et nos choix de politique documentaire peut être utile. Rédiger des coups de cœur, animer le portail ou le site internet de la bibliothèque, créer des tables thématiques, gérer les éventuelles ressources numériques que l’on propose, tout cela participe à cette mise en valeur et à la création de passerelles entre les usagers et les documents que nous mettons à leur disposition.

-

- L’action culturelle : on peut vouloir organiser des rendez-vous réguliers qui viennent encore étoffer nos propositions de médiation. Que l’on songe aux apéros ou clubs de lecteurs, ateliers d’écriture, concours de nouvelles, semaines thématiques et autres café-philo, je trouve toujours intéressant qu’on propose ce genre d’actions du moment que ça émane de l’équipe de bibliothécaires et qu’on ait le temps de les mener à bien – car ça réclame des plages de travail entières, des compétences spécifiques et l’envie sincère de le faire.

-

- La programmation culturelle : dans certains établissement de grande taille, on voit parfois se déployer une programmation complète et impressionnante : cycles de conférences, concerts, spectacles, ateliers… J’avoue que je suis parfois circonspect face aux proportions que peuvent prendre cet aspect à mon sens très secondaire de notre travail, mais je vais développer ça dans le prochain point.

- Le travail de fond : il peut y avoir encore mille autres choses à faire. Réagencer les meubles, revoir la signalétique, retravailler la cotation ou l’exemplarisation d’un rayon, réparer les livres abîmés, établir des statistiques, rédiger des bilans, organiser des réunions avec des collègues ou partenaires… Faites l’expérience, vous ne direz jamais plus que c’est un boulot monotone dans lequel on se tourne les pouces.

9/ Mais en fait en bibliothèque on fait pas que de la bibliothèque alors ?

Souvent, nos espaces de lecture publique sont vus comme “occupationnels”, c’est-à-dire, de plus en plus exclusivement, comme un lieu d’accueil très global, qui ne soit ni le domicile ni le lieu de travail (on parle souvent de “3e lieu”), et dans lequel les usagers vont pouvoir vaquer, rester un moment, s’occuper. Jusque là je n’ai vraiment rien contre mais je pense que c’est réinventer la poudre : en réalité c’est déjà le cas depuis très longtemps. J’espère que les bibliothécaires qui voient encore nos établissements comme des cathédrales austères dans lesquelles tout le monde doit murmurer sous peine de se faire réprimander par un “Chut!” autoritaire se raréfient.

Sauf que la logique “occupationnelle” va parfois un peu trop loin pour moi. Si bien que j’ai pu entendre de vive voix ces dernières années, de la part d’élus, de directeur/ices aux affaires culturelles, de décisionnaires quelconques (rarement d’agents sur le terrain par contre), des phrases comme :

“Je ne veux plus voir un seul livre à l’entrée ni au rez-de-chaussée de la bibliothèque.”

“Fusionner la Poste et la bibliothèque, après tout, pourquoi pas ?”

“La bibliothèque, elle est là pour que les gosses du quartier n’aillent pas faire de conneries dehors et arrêtent de vandaliser l’abribus.”

“Pour moi, la bibliothèque pourrait se passer complètement de documents et ne proposer que des activités.”

“Notre cœur de métier, c’est l’animation et la programmation culturelle. Les gens s’en fichent d’emprunter des livres.”

Non seulement j’estime que ces déclarations sont des atteintes frontales à nos métiers et au concept-même de “bibliothèque”, mais de plus je pense qu’elles reposent sur des postulats faux. Je voudrais en développer trois :

- C’est faux que les gens s’en foutent d’emprunter. Même à l’époque des plateformes, du téléchargement et d’un accès globalement aisé à tout un tas de fournisseurs de contenus, les statistiques d’emprunts restent aussi élevées qu’auparavant (bien que quelques usages changent). Les usagers ont toujours besoin de notre travail de sélection, de collectivisation et de médiation. Ils sont en demande d’un accès aisé à une production culturelle qui les dépasse.

- C’est faux que les gens occupent la bibliothèque comme un 3e lieu. En fait, ils peuvent bien faire usage de la bibliothèque comme ils l’entendent : seulement pour emprunter, pour travailler, pour passer un moment, pour consulter sur place, pour lire la presse, en fait peu importe ça ne dépend pas de nous. On ne sait plus quoi inventer comme services, communications et autres animations (voir ci-dessous) pour grapiller des pourcentages d’inscrits (on reste désespérément fixés autour de 15 % de la population), mais tout cela nous fait manquer l’essentiel : dans une société capitaliste, consumériste, au rythme de vie effréné, beaucoup de gens ignorent les bibliothèques ou n’ont pas un temps infini à leur consacrer. Pour créer un usage intéressant de nos établissements, il vaut bien mieux travailler à leur accessibilité, leur simplicité, leur convivialité, leur emplacement. Constituer un maillage étroit (15 minutes à pied maxi) d’établissements modestes inscrits dans les lignes de circulation des usagers, près des commerces, des transports en commun et des lieux de passage. Oublions les énormes établissements d’architectes, surplombants et impressionnants, pensés pour que des armées illusoires d’usagers y passent le temps qu’ils n’ont pas, et qu’ils ne s’approprieront au final jamais.

- C’est faux que les gens attendent de nous de la programmation culturelle. Quand il y en a, certains sont satisfaits, et certains événements bien pensés peuvent être attirants. Mais la réalité du terrain, c’est qu’on rame à les intéresser à notre programmation (à l’exception d’actions très ciblées envers des publics spécifiques, comme les contes aux tout-petits). On y consacre une énergie démentielle, une communication tous azimuts et des budgets toujours plus importants pour un résultat anecdotique, qui ne satisfait que les élu.es et décisionnaires pour leurs valeurs d’apparat et de rayonnement. On constate un engouement et un engagement faibles. Il n’est pas rare qu’on se retrouve à compter le personnel de la bibliothèque dans notre bilan pour donner l’impression qu’il y avait du monde à notre conférence, notre spectacle, notre concert, etc.

Et là je m’insurge un peu (vous le sentez que c’est le moment où je m’insurge ?) contre cet état d’esprit parce qu’à mon sens, il est inscrit dans un plan plus global qui vise à ce que les bibliothèques se substituent à un certain nombre de rôles dans la division du travail, sans doute à cause de cette terreur ancestrale des élus et décisionnaires d’imaginer les bibliothécaires ne rien foutre de leurs journées. Or…

Les métiers du social, c’est des vrais métiers, difficiles, avec des compétences spécifiques.

Les métiers de l’animation, c’est des vrais métiers, qui ne s’improvisent pas, avec une filière dédiée dans la fonction publique.

Les métiers de la programmation culturelle, c’est des vrais métiers, qui nécessitent des connaissances pointues.

Les métiers de l’enseignement, c’est des vrais métiers, avec une méthodologie précise.

Il se trouve qu’en bibliothèque, on est amenés à faire un peu de tout ça. Mais il faut prendre garde à ce que ces effets secondaires de nos rôles ne viennent pas phagocyter notre cœur de métier, qui reste la collectivisation de ressources documentaires et leur médiation. Je pense qu’il faut savoir rester raisonnables et humbles quant à notre capacité à exercer ces tâches, et à ne pas nous-mêmes empiéter sur les compétences des autres fonctionnaires. Les enseignants organisent parfois des sorties scolaires. Pour autant, ils ne sont pas des animateurs et on ne leur demande pas de consacrer 50 % de leur temps de travail à ça. Leur métier, c’est enseigner. La sortie scolaire est un petit plus. Eh ben pareil pour nous.

Ma lecture politique de cette situation, c’est qu’on laisse peser sur les épaules des bibliothécaires la responsabilité, trop lourde, de pallier à la désertion ou la destruction de certains domaines essentiels de la vie locale par les pouvoirs publics. Je ne pense pas qu’il soit dans notre intérêt ni dans celui des métiers que j’ai décrits ci-dessus de “laisser faire”, de se laisser envahir par des tâches dont nous ne sommes pas des spécialistes, et de s’user la vie à combler les manques. Bien sûr, faisons ce qu’on peut, et surtout faisons ce qui émane des bibliothécaires eux-mêmes : que leurs passions, leurs compétences, leurs talents cachés, deviennent des animations ou des actions culturelles, c’est super ! De même, on ne va pas laisser des usagers en difficulté se débrouiller tout seuls. Mais c’est tout aussi important d’être solidaires et lutter en soutien de nos collègues du social, de l’animation, de la programmation, de l’enseignement, pour leur permettre d’exercer leurs métiers dans les meilleures conditions possibles.

Ce n’est que ma lecture, et ce n’est que mon avis.

Proposons quelque chose de simple, accessible, centré sur notre métier et fonctionnel pour les usagers. C’est déjà bien assez de boulot, si on veut le faire bien.

Si vous avez lu jusqu’ici, je vous remercie infiniment pour votre attention. J’espère que cette petite balade sur la Grande Chaîne du Livre vous aura appris des choses ou vous aura donné envie de découvrir davantage nos beaux métiers.9

Une réponse